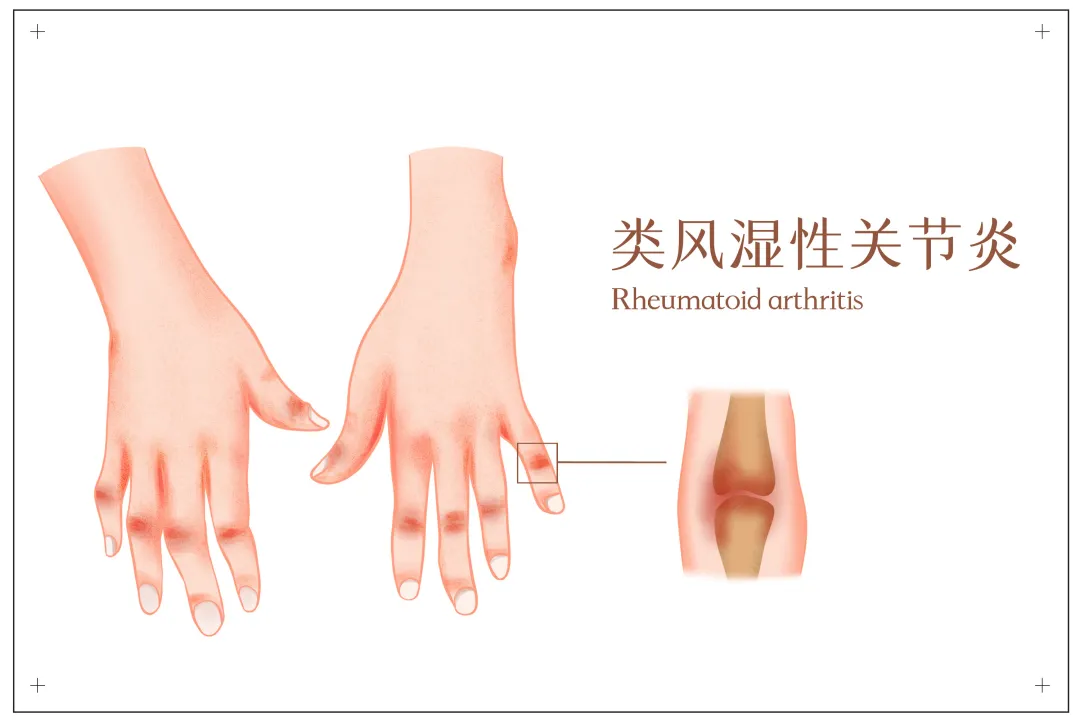

類風濕關節炎患者日常護理秘笈,拿走不謝!

類風濕性關節炎是一種比較頑固的慢性疾病。該病病程一般較長,且反復發作、纏綿難愈。因此在對類風濕性關節炎治療的同時,護理工作就顯得尤為重要,必須貫徹“三分治療,七分保養”的原則。

圖源:攝圖網

那么類風濕患者朋友平時應該怎樣做好護理,以減少疾病帶來的傷害呢?今天就讓我們一起來總結了解一下。

01、病情活動期

應臥床休息,以減少體力消耗,保護關節功能,避免臟器受損。

可采用短時間內受累關節制動法,如石膏托、支架等,保持關節功能位,防止關節廢用。

關節局部可進行熱敷或理療,緩解肌肉痙攣,增強伸展能力。

有晨僵癥狀的患者,應在服鎮痛藥后、出現疲勞或發僵前,進行活動。

關節腫痛明顯,可以采取外貼止痛膏的方式,如羚銳·壯骨麝香止痛膏,主要成分為生草烏、丁香、積雪草、山柰、薄荷腦、冰片等,具有很好的活血止痛作用,肌肉痛、關節扭傷都可以使用。

休息或睡覺時,采取平躺仰臥姿勢,雙手掌面朝上,手臂要伸直,兩膝蓋處不能放枕頭,以免造成下肢關節的攣縮、屈曲畸形。

02、病情穩定期

日常護理

注意關節保暖,避免潮濕寒冷加重關節癥狀,寒冷會使肌肉收縮,關節更容易疼痛與僵硬。

選擇鞋底較軟、寬松舒適的鞋,如果感覺不舒服時,可以墊鞋墊,這樣可以減少擠壓。

每天用溫水或者熱水洗漱,注意手部的保暖防寒、防濕、防風。

注意保持各關節的正常功能姿勢,以免發生強直畸形。

每天固定的搖動手腕、指掌、指間關節,以達到消腫止痛的效果。

不要按摩正在發炎的關節,否則會加重發炎狀況。

避免做手指用力屈曲的動作(如緊握橡皮球,用力握刀切菜),這會加重發炎關節的變形。

當關節急性發炎過后,可以采用熱療,以增加局部血液循環,使肌肉松弛,達到消炎、去腫和鎮痛作用。常用的熱療方法包括熱水袋、熱浴、蠟浴、紅外線等。

飲食

需少食用酪氨酸、色氨酸以及苯丙氨酸等含量高的食物,如花生、巧克力、小米、羊奶、牛奶、奶糖等,避免其中的相關成分導致人體過敏,加重關節炎的癥狀,使其惡化或復發。

少吃油膩高脂、高膽固醇的的食物,避免其產生的物質抑制人體淋巴細胞功能,加重疼痛、腫脹以及關節破壞等關節炎的癥狀。

少攝入酒、濃茶、咖啡或其他類型的有刺激性的飲料和食品,避免加重炎癥的癥狀。

可以適量多食用一些富含膠原蛋白、核酸、組氨酸、精氨酸等營養成分的食品,如豆制品、土豆、牛肉、魚蝦、動物血等,在補充日常人體所需營養的同時,可以在一定程度上緩解關節炎的癥狀,有利于控制疾病的發展狀態,提高治療的效果。

運動

在病情許可的情況下,及早進行關節功能鍛煉,包括手指的抓捏練習,如織毛衣、跳棋、玩球,以及腕、肘、膝、髖關節的屈伸練習,如摸高、伸腰、踢腿等,并配合一定的被動肢體運動,但有強直的關節禁止劇烈運動。

平時在家運動時,做腳趾抓地的動作。自制一個圓木棒,平時坐著沒事時,踩在腳底下滾動。

恢復期,采用短時、多次、定量的運動,運動后要充分休息。

堅持進行肢體及全身按摩、熱療,以改善血液循環,防止肌肉萎縮。

以動靜結合為原則,強調休息和治療性鍛煉的重要性,每天有計劃地進行鍛煉,增強患者的抗病能力,保護關節功能,防止關節廢用。

活動程度以病人能夠忍受為標準,如活動后感覺不適持續 2 小時以上者,應減少活動量。

藥物觀察

注意觀察非甾體消炎藥及免疫抑制劑的副作用,比如消化道潰瘍、肝損傷、骨髓抑制等,定期到風濕科門診隨訪,定期復查血常規、肝功能等。

一般在飯后半小時服用止痛藥,減輕藥物對胃腸道黏膜的刺激。

不要自我感覺良好就擅自停藥減藥,也不要因為一時沒有效果就停藥換藥。應當遵照醫囑服藥。